建物と居住者の高齢化が急速に進行する

国土交通省では、5年に1回、国内のマンションについて大規模な調査を実施し、「マンション総合調査」として結果を発表している。このほど、その2023年実施分の結果が「令和5年度マンション総合調査」としてリリースされた。

そのなかで、目を引いたのが、マンションの建物と所有者・居住者の高齢化、いわゆる「ふたつの高齢化」。わが国にマンションが本格的に登場して50年以上が経過して、さまざまな面で老朽化が深刻化しているのだ。

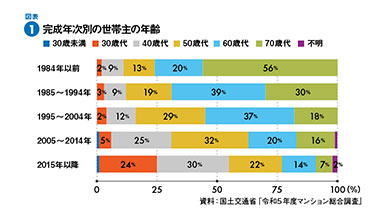

住んでいる人たちの世帯主の年齢をみると図表1にあるように、2015年以降完成のいわゆる築浅マンションだと、40歳代が30.0%と最も多く、次いで30歳代、50歳代となっている。それに対して、1974年以前完成の築50年が経過した築古マンションでは、70歳代が55.9%と半数を超え、若い世代は少数派になっている。

負のスパイラルが始まる築古マンションも

もちろん、高齢化が進んでも、一部には十分な維持管理が行われ、快適な居住性を確保、資産価値が保持されているマンションも稀に存在するが、多くは老朽化が進んで、半ば幽霊マンション化している物件が少なくない。

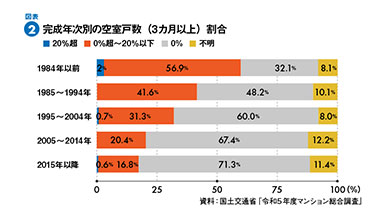

長い年月の間に、賃貸化、空室化が進み、十分に維持管理できなくなっている物件が増える。たとえば、3カ月以上の空室についてみると、図表2にあるように2015年以降完成の築浅マンションでは71.3%が空室戸数は「0%」としているが、1985年~1994年完成のマンションでは「0%」は半数以下になり、1984年以前完成のマンションだと3分の1以下に低下する。それだけ空室が多くなり、なかには所有者が不明で、連絡が取れなくなっているケースもある。

そうなると管理費や修繕積立金の徴収が不可能になり、十分な管理や計画修繕ができなくなって、ますます退去者が増えて、負のスパイラルに陥ってしまう。

築30以上は築5年以内の3分の1の価格に!?

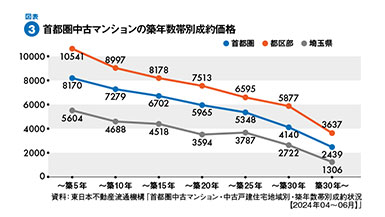

その結果、何が起こるかといえば資産価値の低下だ。公益財団法人の東日本不動産流通機構では、築年数帯別の中古マンションの成約価格の調査を実施しているが、図表3にあるように、築年数が長くなると、急速に成約価格がダウンすることが分かる。

首都圏平均でみると、築5年以内の築浅マンションの、2024年4月~6月の成約価格の平均は8,170万円。民間調査機関の不動産経済研究所の調査によると、2023年度の首都圏新築マンションの平均価格は7,566万円だから、新築マンションが減少していることもあって、築浅マンションの希少性が高まり、新築並みかそれ以上の価格で取引されている。

しかし、築年数が経過するにつれて成約価格は低下する。築15年まででは6,000万円台だが、築20年まででは5,000万円台に、築30年まででは4,000万円台に、そして築30年まででは2,000万円台までダウンする。築5年以内の築浅マンションに比べて、築30年までの築古マンションは3分の1以下の成約価格になってしまうのだ。

新築マンション価格はまだまだ上がる!?

手持ちのマンションをより高く売却するためには、築年数が長くなって、建物、居住者の高齢化が格段に進行する前に、売却するのが安心。特に、価格帯の安いエリアほどその傾向があてはまる。

売却するだけではなく、新築マンションへの買い替えを考えている場合、新築マンション価格は上がり続けており、地価や建築費の高騰から、当分上昇が続くとみられる。それだけに手持ち物件が比較的高く売れるうちに早めに売却して、新築マンションのさらなる上昇の前に買い替えを実行するのが得策になるのではないだろうか。マンションは古くなる前に売却する方がよいといえそうだ。

- 本記事の内容は掲載時(2024年9月)の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お話を聞いたのは●山下和之さん(住宅ジャーナリスト)

やました・かずゆき/1952年生まれ。住宅・不動産分野で新聞・雑誌・単行本などの取材・原稿制作、各種講演、メディア出演などを行う。『住宅ローン相談ハンドブック』(近代セールス社)、『はじめてのマンション購入成功させる完全ガイド』(講談社ムック)などの著書がある。

http://yoiie1.sblo.jp/