新築マンション購入には年収1,000万円が必要?

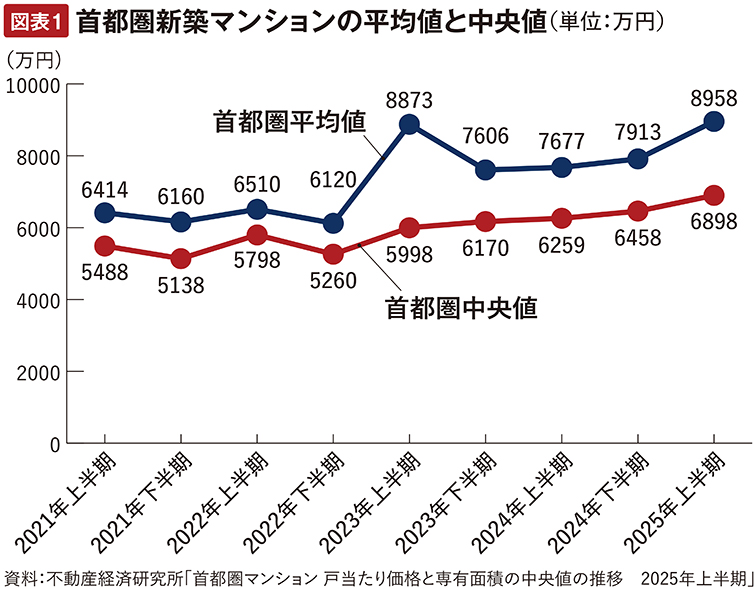

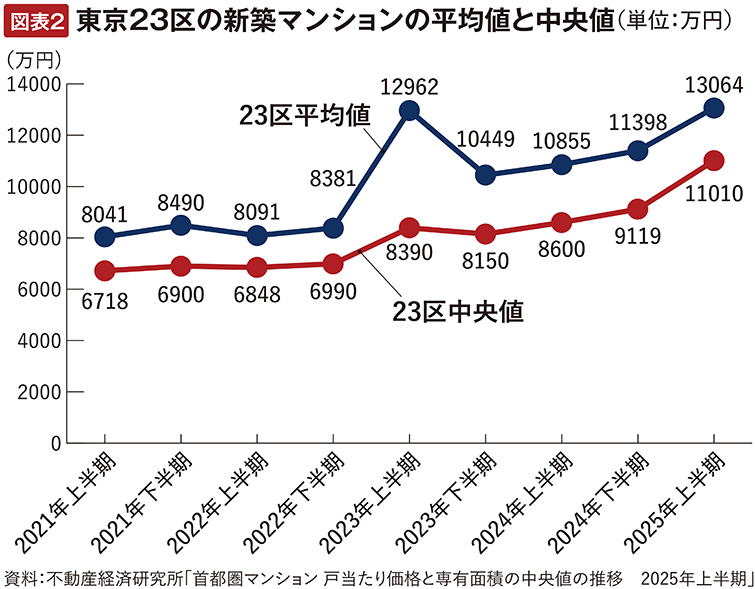

不動産経済研究所によると、2025年上半期の首都圏新築マンションの平均価格は8,958万円で、東京23区の平均は1億3,064万円と1億円超えでした。

たしかに平均的な会社員では、とても手が届かないでしょう。借入額8,000万円、金利1%、35年元利均等・ボーナス返済なしの毎月返済額は22万5,828円で、年収に占める年間返済額の割合を意味する返済負担率を銀行の融資基準である35%とした場合、約775万円の年収が必要になります。家計の安全を考えて返済負担率を25%とすれば、約1,084万円の年収が求められます。

23区の平均価格1億3,064万円のマンションを借入額1億2,000万円で買うとすれば、毎月返済額は33万8,742円で、返済負担率35%でも約1,161万円の年収が必要で、返済負担率25%だと求められる年収は約1,626万円です。

平均値は飛び抜けて高い価格に影響される

しかし、これはあくまでも平均値での試算で、市場に出回っている新築マンションの中心価格帯はそれより低いのではないかという見方があります。

平均値は、極端に高いマンションがあると、それによって押し上げられるという特性があります。例えば、5,000万円のマンションが5戸、6,000万円が5戸、7,000万円が5戸、8,000万円が5戸あるとすれば、平均価格は6,500万円です(※1)。

しかし、ここに2億円のマンションが5戸加わると、平均値は9,200万円に跳ね上がります(※2)。8,000万円までの20戸は25戸中の大半を占めるのに、平均値は9,200万円。これでは平均値が市場の実勢を反映しているとはいえないでしょう。

※1 (5,000万円×5戸+6,000万円×5戸+7,000万円×5戸+8,000万円×5戸)÷20

※2 (5,000万円×5戸+6,000万円×5戸+7,000万円×5戸+8,000万円×5戸+2億円×5戸)÷25戸

中央値はより実態に近い価格になる

そこで注目されるのが中央値です。

中央値とは、すべての数値を大きい順または小さい順に並べて、ちょうど真ん中に当たる数値のこと。平均値のように飛び抜けて大きい数値や逆に小さい数値の影響が小さく、より実情を反映した数値になるといわれています。

先の「2億円が5戸加わったケース」では平均値は9,200万円ですが、中央値は上から数えても下から数えても真ん中は7,000万円で、平均値に比べて市場の実勢に近い数値になります。

これは、都心部を中心に一部物件が飛び抜けて高くなっていて、首都圏全体の数値を押し上げている新築マンション市場にこそ当てはまるのではないでしょうか。実際に都心部ではすべての住戸が2億円以上、3億円以上といった物件が出るようになり、なかには20億円・30億円といった住戸を含むマンションも登場しています。平均値を算出しても、市場の実情に合わなくなってしまうのです。

必要年収は1,000万円超から800万円台に

そのため、不動産経済研究所では首都圏の新築マンションについて、平均値とは別に中央値を算出しています。

その結果が図表1で、2025年上半期の平均価格は8,958万円に対して中央値は6,898万円。平均値に比べて中央値は2,000万円以上安いのです。特に2023年上半期には、都心部で超高額物件が出たため平均値は8,873万円に跳ね上がり、折れ線グラフは極端な右肩上がりのカーブを描きました。しかし中央値は5,998万円にとどまり、折れ線グラフもなだらかな上昇カーブとなっています。

平均値8,958万円のマンションを借入額8,000万円、金利1%、35年元利均等・ボーナス返済なしで購入すると、毎月返済額は22万5,828円で、返済負担率25%では約1,084万円の年収が必要になります。そのため「とても購入できそうもない」と諦めてしまいそうだが、そうとは限りません。

中央値の6,898万円で試算すると、借入額6,000万円、金利1%、35年元利均等・ボーナス返済なしの毎月返済額は16万9,371円に減少し、返済負担率25%で必要な年収は約813万円まで低下します。これなら、なんとかなりそうという人もいるのではないでしょうか。

時期によっては4,500万円以上の差になることも

東京23区の価格を見ると、図表2の通り、平均値は1億3,064万円に対して中央値は1億1,010万円で、中央値のほうが2,000万円以上低いのです。平均値の1億3,064万円のマンションを借入額1億2,000万円、金利1%、35年元利均等・ボーナス返済なしで買う場合の毎月返済額は33万8,742円ですが、中央値の1億1,010万円を借入額1億円で買えば、毎月返済額は28万2,285円にダウンします。

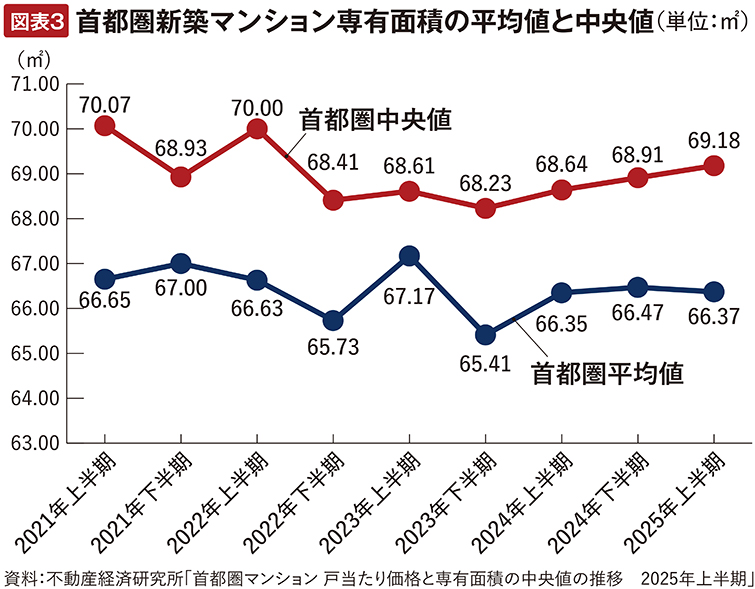

平均値より中央値のほうがやや広め

価格だけではありません。専有面積についても同様です。図表3の通り、2025年上半期には平均値が66.37㎡に対して中央値は69.18㎡となっています。中央値のほうが約3㎡広いのです。

今後も建築費高騰の影響で、価格を抑えるため専有面積の圧縮傾向は続きそうです。そのなかで平均値に比べて中央値のほうが2㎡から3㎡程度広い状態が続く可能性があります。平均値よりも中央値に注目すると市場価格の実態を把握しやすいといえるでしょう。首都圏マンションの中央値は、不動産経済研究所が半期ごとに公表しています。

「首都圏新築マンション 戸当たり価格と専有面積の中央値の推移 2025年上半期」

- 本記事の内容は2025年10月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

こちらの記事もご覧ください!

【独自調査】居住者だからわかる「低層マンション」の魅力比較!

希少物件を逃さない! マンション購入の「ものさし」をつくる3つの考え方

【徹底比較】リノベ済みマンションと自分でリノベーション、得なのはどっち?

なるほど!子育て世帯のマンション選びのポイント