24年の新築マンション価格は前年より低下

マンション価格は上昇していますが、高騰により、需要層の大半を占める平均的な年収の会社員には手が届きにくくなっています。そのため、首都圏の新築マンション価格には頭打ちの傾向がみられるようになってきました。

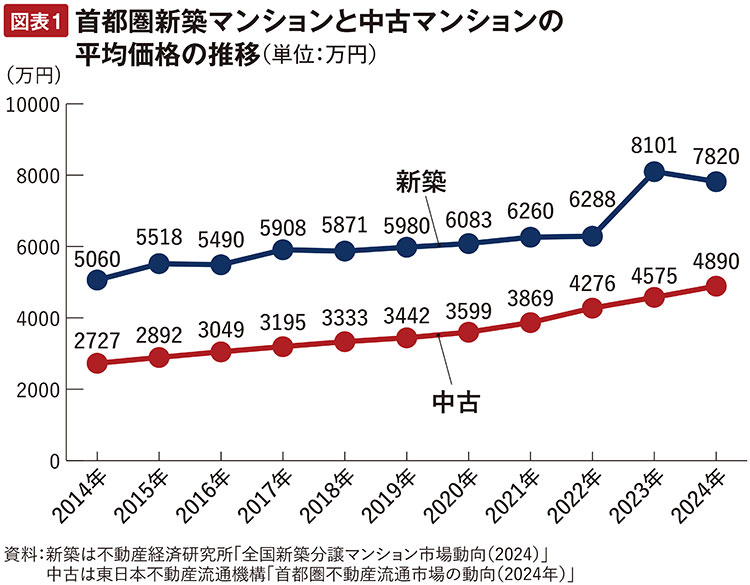

図表1は、民間調査機関の不動産経済研究所による首都圏新築マンションの平均価格と、東日本不動産流通機構(東日本レインズ)による首都圏中古マンションの成約価格の推移を折れ線グラフにまとめたものです。2024年の新築の平均は7,820万円で、2023年の8,101万円から前年比3.5%の下落となっています。

中古マンションは依然として上昇傾向ですが、前年比の上昇率は2022年が10.5%だったのに対し、2023年は7.0%、2024年は6.9%と伸び率が鈍化しています。新築に対する割安感から購入はされているものの、価格の上昇によりその割安感が薄れ、上昇率にブレーキがかかり始めている可能性があります。

成約価格は横ばいのまま推移

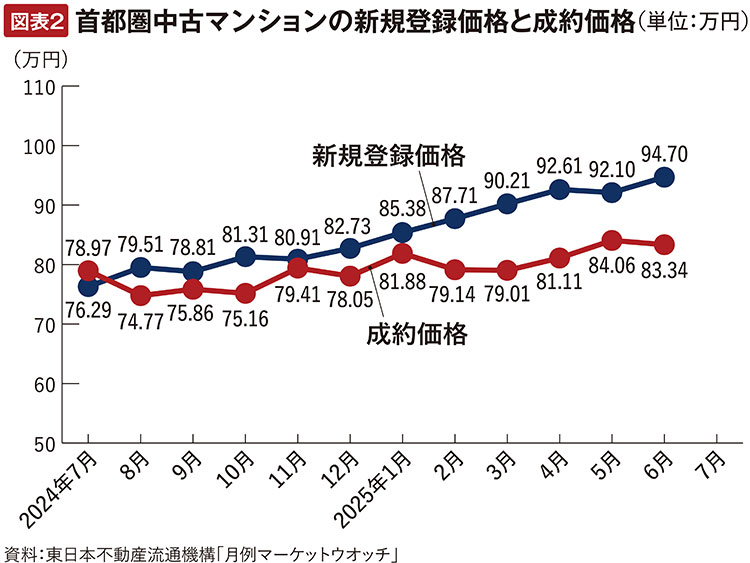

その影響か、中古マンションの売り出し価格と成約価格の差がじわじわと広がっています。東日本レインズによると、図表2に示されているように、2024年7月には中古マンションの売り出し価格である新規登録価格の1㎡単価が76.29万円、実際に契約が成立した成約価格の平均は78.97万円でした。同一物件での比較ではないため単純には比べにくいのですが、売り出し価格とほぼ同水準で成約している物件が多いことがうかがえます。

しかしその後は、成約価格が横ばいのまま推移する一方で、新規登録価格が上昇し、両者の差が開きつつあります。つまり、買い手は「そろそろ価格上昇もピークアウトするのでは」と考え、簡単には購入しないケースも少なくないとみられます。

成約までの日数が長期化している

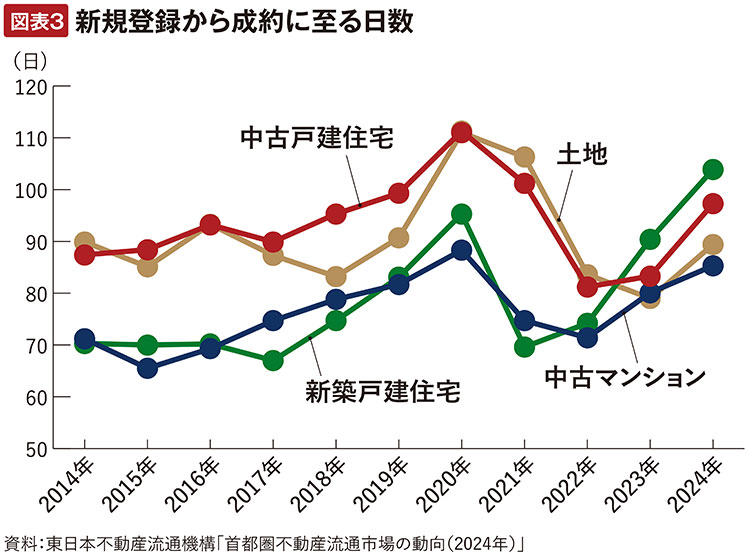

その結果として、新規登録から成約に至るまでの日数が長期化しています。図表3にあるように、2020年から2022年にかけては成約までにかかる日数が短縮しました。住宅価格の高騰による“ミニバブル”で、売り出せばすぐに買い手がつき、交渉期間も短く済んでいたのです。

しかし2023年、2024年と、成約までの期間は再び長くなっています。契約が成立しにくくなっているのではないでしょうか。こうしたデータからは、今後中古住宅市場が悪化する可能性がうかがえます。売却に時間がかかったり、買い手から値引きを求められるケースが増えるかもしれません。

市場動向に臨機応変に対応を

したがって、売却を検討するなら、市況が本格的に悪化する前に行うのが得策です。強気すぎる価格設定では買い手が見つかりにくく、仮に見つかっても交渉が長引く恐れがあります。仲介会社の担当者と相談し、「売れる価格」での設定を心がけることが重要です。

市場に合わない価格をつければ、売れ残って値下げせざるを得なくなるリスクがあります。結果的には、適正価格での売り出しがスムーズな売却や高値での売却につながるのです。

一方で購入を考える人にとっては、新築マンションや新築戸建住宅はまだ上昇傾向にあるため、早めの決断が有利となるでしょう。中古住宅については値下がりの可能性もあるため、腰を据えてじっくり物件探しをしてもよいかもしれません。いずれにしても、市場動向を正しく把握し、臨機応変に対応することが売買成功の鍵となります。

- 本記事の内容は2025年10月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

こちらの記事もご覧ください!

将来、夫婦で住み替えるなら! コンパクトマンションの3つの魅力比較!

希少物件を逃さない! マンション購入の「ものさし」をつくる3つの考え方

リフォームを諦めていませんか? 60代以上が対象の住宅ローン「リ・バース60」の使い方

老後の備えも万全! マンションを売却するのに有利なタイミングは?