「可変性のある間取り」のメリット&注意点は?

間取りの可変性については、まず、リフォームをしない状態での可変性と、リフォームをする前提での可変性の2つに分けて考えられます。

リフォームをしない場合

まず、隣り合う居室同士の仕切りが、ウォールドアやスライディングウオールなど、可動間仕切りになっているものが挙げられます。例えば、リビング・ダイニング(LD)との間仕切りを外して、広めのLDを設けることが可能です。将来子どもが独立して、3LDKを2LDKにするような場合に、リフォームの必要なく簡単に実施できるのが長所です。

用途が限定されない居室があるというのもポイントです。サービスルームなど、窓がない部屋は子ども部屋にしづらいため、寝室にするか仕事部屋にするかというように、使うシーンが限定されてしまいます。こうした部屋は、なるべく少ないほうがいいでしょう。

また、収納スペースがフレキシブルなつくりになっていると、生活スタイルの変化に対応しやすいでしょう。棚の段数を自由に変えられる、広さのあるウォークインクローゼットがあるようなものが理想的です。

リフォームをする場合

リフォーム前提の場合、物件の構造についても見る必要があります。

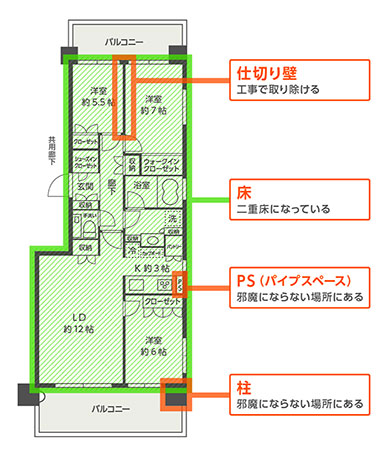

まず、隣り合う居室同士の仕切り壁が、工事で取り除けるかどうか。取り除くと大空間を設けられ、家族の増減に合わせた間取りの変更が可能です。ただし、マンションによっては、壁が柱の代わりをする壁式構造となっていることもあるため、注意が必要です。壁式構造は、耐震性に優れているというメリットはありますが、壁を取り除くことはできないため、リフォーム時に制約があります。

一般的に、柱は専有部分の四隅にあることが多いですが、柱を移動することはできないため、中央などに置かれている間取りには注意が必要です。また、柱と同様に、PS(パイプスペース)にも気をつけましょう。玄関の外にある場合もありますが、水回りなどの隅に設けられていることも。構造上移動ができないため、邪魔になりそうな位置にないかを確認したほうがいいでしょう。

水回りのリフォームを想定すると、平面だけでなく、縦方向の構造にも注意が必要です。可変性という観点では、床が二重床になっていることがポイントとなります。スムーズに排水ができるよう、配管はある程度の勾配をつける必要があり、床下に空間があると、勾配がつけやすいためです。直床の構造は、床上の空間を広くできるというメリットがありますが、水回りのリフォーム(移動)が難しくなることがあります。

もし、購入したマンションに老後まで住み続けるつもりがあるなら、希望するようなバリアフリー化ができそうかもチェックしておきましょう。

避けたほうがいい間取りは?

築30年を超えるような古いマンションでは、LDがバルコニーに面していないというような間取り(センターリビングタイプ)もあります。水回りも含めた大掛かりなリフォームが可能な構造であればいいのですが、そうではない場合、リフォームに大きな制約ができますので、「古めの中古マンションを買って、自由にリフォームしよう」と考えている場合は、注意が必要です。

メゾネット式の間取りは、可変性が悪いだけでなく、住む人を限定しやすいといえます。階段があることで、床面積の割に部屋として使える空間が少なくなりがち。生活導線も長くなるので、お年寄りや小さい子どものいる世帯には、あまり向かないでしょう。

内見時に注意すべきことは?

水回りのリフォームやバリアフリー化など、間取り図だけでは判断がつかないポイントもあるため、内見時に販売会社の担当者に確認するのはマストです。新築物件であれば、物件資料を確認してだいたいの情報は得られるでしょう。ただし、中古物件の場合、過去の所有者がどのようなリフォームを施しているかわからないこともあるため、リフォームすることが前提の場合、売主の許可があれば、内見時にはリフォーム会社の担当者に同行してもらうといいでしょう。

- 本記事の内容は2025年4月掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お話を聞いたのは●後藤 一仁さん

ごとう・かずひと/不動産コンサルタント、株式会社フェスタコーポレーション代表取締役社長。1965年神奈川県生まれ。大手不動産会社のハウジングアドバイザー、東証一部上場企業連結不動産会社の取締役を経て、2002年に株式会社フェスタコーポレーションを立ち上げ、代表取締役に就任。「不動産を通じて、世の中の一人でも多くの人を幸せにすること」をミッションに掲げ、専門家として、テレビ、雑誌、書籍、ウェブなどあらゆるメディアで活躍中。主な著書に『マンションを買うなら60㎡にしなさい』(ダイヤモンド社)、『東京で家を買うなら』(自由国民社)。

https://mbp-japan.com/tokyo/goto/