全国的に新築マンションの発売戸数は減少傾向

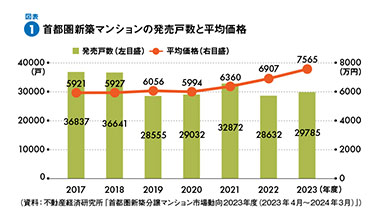

民間調査機関の不動産経済研究所の調査によると、図表1にあるように、マンション価格の上昇が止まりません。首都圏の新築マンションの平均価格は2017年度には5,921万円だったのが、23年度には7,565万円に上がりました。6年間で27.8%も上がった計算です。これは首都圏全体の平均値ですが、東京23区だけでみると、17年度の7,008万円が23年度には1億464万円と49.3%も上がっているのです。

そのなかで、発売戸数の減少が続いています。17年度には3万6,837戸だったのが、23年度には2万9,785戸と3万戸を切るレベルまで減っています。マンション適地の用地取得においては、マンションデベロッパーに加えて、商業施設やホテルなどの事業者との競合になることが多いのですが、インバウンド需要の拡大もあって、ホテル事業者が高値で落札するケースが増加、マンションデベロッパーの用地取得が極めて厳しくなっています。首都圏だけではなく、全国的に新築マンションの発売戸数の減少傾向が避けられません。

リーズナブルな価格帯のマンションが減少?

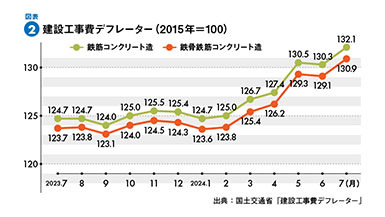

そのなかで、価格の高騰が続きそうです。新築マンションは、用地の取得費、マンションの建設費、それにデベロッパーの経費・利益を加えた総額を戸数で割って、1戸当たりの価格が決められますが、用地取得費は上に挙げたような事情もあって、25年も上昇が続きそうですし、建築費も高騰しています。原材料費の上昇に加えて、人件費の高騰もありますし、図表2にあるように、建築工事費の原価が上がり続けており、その上昇ピッチが24年後半から再び高まりつつあります。

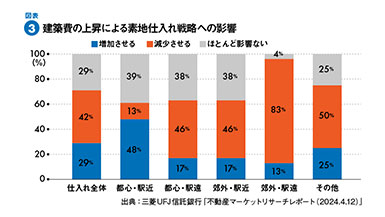

本来ならこうした用地の取得費、建築費の上昇分を価格に転嫁したいところですが、そうすると、消費者の購入意欲の低下につながりかねません。富裕層の購入が多い、都心やその周辺の高額物件については、多少価格が上がっても、購買力が高いのでさほどの影響はないとみられますが、郊外などの比較的リーズナブルな価格帯のマンションは、平均的な会社員の購入が多いので、価格が上がると購買力がついていけなくなります。

そのため、図表3にあるように、デベロッパーは都心の駅近物件のような高額物件の用地取得を増やし、郊外の物件の用地取得を減らしたいと考えています。

専有面積や仕様・設備のダウンにも注意

リーズナブルな価格帯のマンションについては、用地取得が減少、発売戸数が減る可能性が高いのですが、販売に当たっては、販売価格を簡単に上げるわけにはいかないので、価格はそのままにして、その分、専有面積の圧縮や仕様・設備の引下げなどが強まる可能性があります。ですから、郊外の新築マンション選びにあたっては、価格だけに目を向けるのではなく、専有面積や仕様・設備をシッカリとチェックして、総合的に判断する視点が必要になります。

それに加えて、25年から住宅ローンの金利の引上げが本格化する可能性があります。ですから、資金計画に当たっては、ある程度の金利上昇を折り込んで考えていく必要があります。中古マンションなどの中古住宅や完成済みの新築住宅であれば、売買契約時の金利で利用できますが、大型の新築マンションだと、完成して引渡しを受けることができるのが2年先ということもあります。そうすると、住宅ローンには2年先の金利が適用されるので、金利が上がっている可能性が高まります。

金利上昇を見込んだ購入・資金計画を

ですから、資金計画の立案に当たっては、現在の金利だけではなく、一定の金利上昇を見込んで、それでも問題がないかどうか、慎重にチェックしておく必要があります。

図表4にあるように、5,000万円の借入額だと、0.5%の金利なら月額13万円弱の返済負担なのが、1.0%になると14万円台、1.5%だと15万円台に増えます。返済が厳しいようであれば、購入物件や資金計画の見直しが必要になるかもしれません。

その意味では、25年の選択としては、専有面積や設備・仕様のダウンの可能性がある新築マンションより、すぐにも入居でき、価格が比較的安く、金利上昇の懸念が少ない中古マンションのほうが安心といえるかもしれません。

- 本記事の内容は掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

お話を聞いたのは●山下和之さん(住宅ジャーナリスト)

やました・かずゆき/1952年生まれ。住宅・不動産分野で新聞・雑誌・単行本などの取材・原稿制作、各種講演、メディア出演などを行う。『住宅ローン相談ハンドブック』(近代セールス社)、『はじめてのマンション購入成功させる完全ガイド』(講談社ムック)などの著書がある。

http://yoiie1.sblo.jp/