【名建築探訪】“階段の魔術師”による優美な階段と子象の物語/日本橋髙島屋S.C.本館

建築家、高橋貞太郎が設計した『髙島屋東京日本橋店』は1933(昭和8)年に竣工し、戦後の1952(昭和27)年、1954(昭和29)年、1963(昭和38)年、1965(昭和40)年と、4期にわたって増築が重ねられていた。増築の設計を担当したのは、日生劇場などを手掛けた建築家、村野藤吾。『髙島屋東京日本橋店』は、高橋貞太郎による重厚な創建時の建物と、村野藤吾による近代建築の手法を取り入れた増築部分から成り立っており、その全体が一体不可分の見事な調和を見せていることが評価され、2009(平成21)年6月、百貨店として初めて国の重要文化財の指定を受けた。

創建時の建物と馴染む村野藤吾のモダンなデザイン

『日本橋髙島屋S.C.本館』の増築部分の設計を担ったのは、全て村野藤吾である。高橋貞太郎が手掛けた創建時の本館の奥に、村野が4期にわたって手掛けた増築部分が見られる。

「増築にあたり村野に対して、建物の所有者であった日本生命からは“品格のある増築を”という要望があり、髙島屋は、戦後まもない頃でしたので“明るくモダンな印象の建物にしてほしい”と要望を出しました」とコンシェルジュの岸和彦さんが教えてくれた。

村野はモダニズム建築の名手として知られるが、高橋によって当初建てられた重厚な本館のデザインに最大の敬意を払った。7階、8階部分は高橋の意匠に倣って連続性を持たせ、つなぎ目部分には創建時同様のタイルを使用し、そこから曲線を描いて増築部分につなげた。

第1次増築に際して、村野は百貨店建築で初めて大々的にガラスブロックを採用した。2階から6階までの壁面にガラスブロックを大胆に使用することで、夏は涼しく、冬は暖かく、さらには店内の商品が自然な光で見えるという効果をもたらした。

依頼主である日本生命と髙島屋双方の意向をうまく取り入れ、高橋が手掛けた東洋趣味(オリエンタリズム)のクラシカルな建物にしっくりと馴染みつつも、明るくモダンな印象を与える近代的なデザインを成し遂げたのだった。

階段の名手による配慮の行き届いた階段

村野は“階段の魔術師”とも呼ばれていた。村野が増築の際に手掛けた中央階段は、他の階段と比べて1段がやや低くなっている。

「当時はまだ和服でご来店されるお客様が多かった時代です。村野が使い手に思いを馳せ、昇り降りしやすいように配慮して作られた階段です」と岸さんが教えてくれた。なるほどこの段差であれば、現代の女性が着物で訪れても裾が乱れることはないだろう。

手摺は握りやすく、デザイン性も高い。歩きやすさや安全面を考慮した階段も見どころのひとつだ。

屋上で飼育していた象が歩いた階段

村野が手掛けた中央階段には、意外なエピソードが残っている。

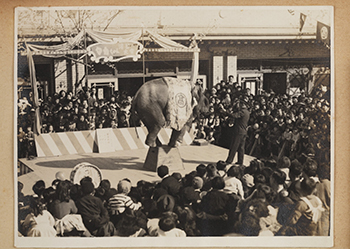

第二次世界大戦から復興しつつあった時期、百貨店は“ハレの場”としてさまざまな楽しみを提供していた。なかには屋上に遊園地を設けた百貨店も現れた。

「髙島屋では“お客様に笑顔を”、ということで、屋上で象を飼育し始めたんです」と岸さんが語る。

1950(昭和25)年、はるばるタイ国から連れて来られたのは生後8カ月のメスの子象だった。なんとクレーンで吊り上げられ、屋上で飼育されるようになったという。

「“髙子(たかこ)”と名付けられた子象は大変賢く、さまざまな芸を身に付けて、お客様を大層喜ばせました。背中に小さなお客様を乗せたこともあったそうです」

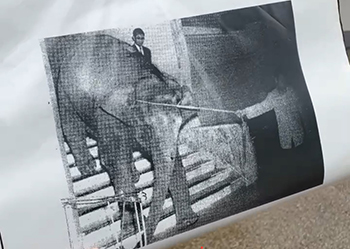

ここに来た当初、体重550kgほどだった髙子は、毎日36kgもの餌を食べた。あっという間に大きく育って、4年後には1.5tにもなったという。さすがに屋上で飼育するのは危ないということになり、1954(昭和29)年には惜しまれつつも上野動物園に寄贈されることになった。だが、大きくなった髙子をゴンドラに乗せて降ろすわけにもいかず、どうやって下まで降ろすのか、という難題が持ち上がった。

「すると、髙子は自らの別れの時を知っていたかのように、正面エレベーターの裏手にある中央階段を、1階まで1段1段、静かに降りて行ったそうです」

その髙子の賢さに誰もが感じ入り、別れを惜しんだという。

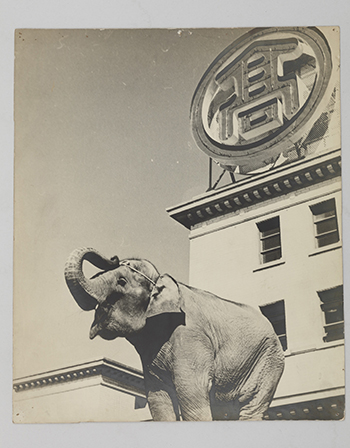

髙子のモニュメントを優しく見守るガラス屋根

屋上庭園には象の形をした塔屋が建っている。誰からも愛された髙子の面影をいつまでも残したい、という思いを酌んだ村野によって、1954(昭和29)年、第2次増築部のエレベーターの機械室である塔屋を象の髙子をモチーフにしたのだという。

2018(平成30)年9月に『日本橋髙島屋S.C.新館』がオープンする際、この象のモニュメントを優しく守るように、大きなアーチ型のガラスの屋根が設えられた。

「重要文化財である本館には一切の荷重をかけずに、新館側から髙子のモニュメントを守るような作りにしたことに対し、文化庁の文化財監査官より、涙が出るほど感動したというお言葉をいただきました」と、岸さんがそう感慨深げに語った。

お話を聞いたのは●岸 和彦さん

きし・かずひこ●コンシェルジュ、顧客サービス担当部長。1992年入社 日本橋店(当時は東京店)食料品部配属。1998年から約4年間、ニューヨーク駐在員事務所勤務。その後、日本橋店・柏店を経て、2019年から現在まで日本橋店総務部顧客グループでコンシェルジュとして勤務。重要文化財の店舗が、保存・活用されている価値を重要文化財見学ツアーなどで案内している。

日本橋髙島屋S.C.本館

東京都中央区日本橋2-4-1

TEL:03-3211-4111(代表)

営業時間:10時30分~19時30分(本館)

※毎月第2木曜日午前11時から日本橋髙島屋重要文化財見学ツアーを開催。

無料、所要時間約1時間(要予約)。

予約は開催月の前月1日(1月は初営業日)の午前10時30分より受付開始(予約日の3日前19時30分まで)。

1回最大3名まで予約可能(定員数に達し次第、予約受付終了)。

予約受付サイト:https://www.takashimaya.co.jp/nihombashi/departmentstore/cultural_propertie/

取材・文●戸羽 昭子 撮影●尾嶝 太(2024年11月掲載)

- 本記事の内容は掲載時の情報となります。情報が更新される場合もありますので、あらかじめご了承ください。